幾年前,一位前輩同事在專案中堅持使用微服務架構 (Microservices)。

他的理由很充分:「這是業界最佳實踐」、「Netflix 和 Amazon 都這樣做」、「可擴展性 (Scalability) 更好」。

當時的我經驗不夠,聽一聽認為很棒,就跟他一起執行了。

團隊只有五個人,後來每次 Debug 都要跨三個服務追蹤,部署流程複雜到讓人崩潰,開發速度慢得像烏龜。

半年後我們默默地把它改回單體架構 (Monolithic),開發體驗跟專案才漸入佳境。

當時我們很困惑:明明做了大量技術調研,為什麼還會做出這麼糟糕的決策?

直到讀了查理·蒙格 (Charlie Munger) 的《窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學》,才發現問題出在哪裡——我們只用了一個思維模型在思考,而忽略了其他所有維度。

工程師最擅長的,是用技術的角度解決問題。

我們熟悉演算法的時間複雜度、資料結構的優劣、設計模式的應用。

但現實世界的問題,從來不是單純的技術問題。

當我堅持用微服務時,我的思考模型是:

我用一把錘子 (Hammer) 看世界,於是所有問題都變成了釘子 (Nail)。這就是蒙格說的「鐵錘人傾向 (Man with a Hammer Syndrome)」。

查理·蒙格是華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 的黃金搭檔,波克夏·海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的副董事長。

但比起他在投資上的成就,更讓我敬佩的是他對「思考本身」的深度鑽研。

他在書中提出一個核心觀念:

"你必須擁有多個思維模型,並且這些模型必須來自不同學科。"

他把思考比喻成工具箱 (Toolbox)。

一個只有錘子的工具箱,永遠無法處理複雜的問題。你需要有板手、螺絲起子、鉗子、水平儀⋯⋯每個工具都有它適用的場景。

而這些「工具」,就是來自不同學科的思維模型:

蒙格強調,這些模型不是孤立的知識點,而是要交織成一張「思維格柵 (Latticework of Mental Models)」,讓你從多個維度去審視同一個問題。

讀完這本書後,我開始刻意練習蒙格的思維方式。

以下是對我影響最深的三個模型:

蒙格有句名言:

"告訴我我會死在哪裡,這樣我就永遠不會去那個地方。"

與其問「怎樣做才能成功?」,不如先問「怎樣做會失敗?」然後避開所有導致失敗的路徑。

這個思維模型徹底改變了我做架構設計的方式。

過去的我:設計一個系統時,先想「我要加哪些功能、用哪些技術」。

現在的我:先列出所有可能讓系統崩潰的原因:

然後一一消除這些風險。

這種「防禦性設計」讓我的系統穩定性提升了好幾個層次。

蒙格說:

"永遠不要低估激勵的力量。"

這個模型讓我重新理解了團隊協作中的許多問題。

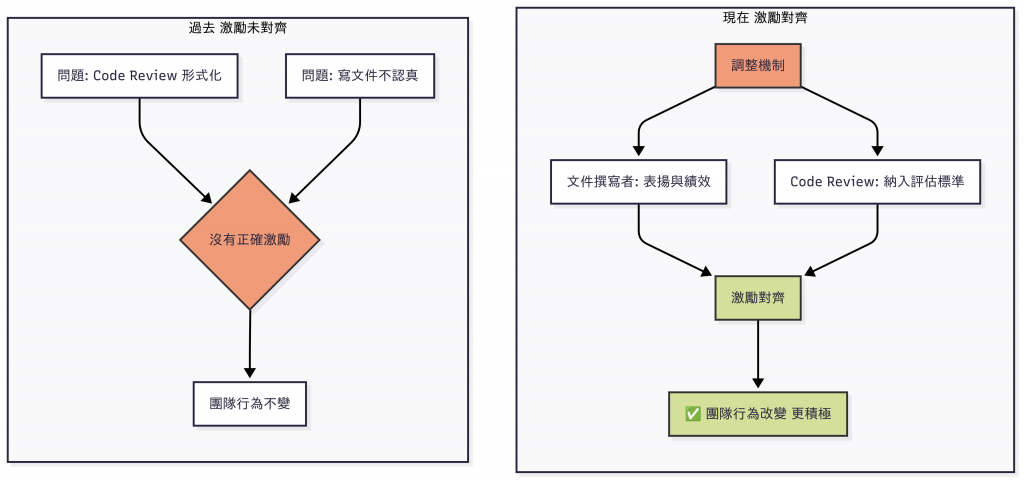

曾經我很困擾:為什麼 Code Review 總是流於形式?為什麼大家寫文件都不認真?

後來我發現,問題不在「人懶惰」,而是「沒有正確的激勵機制」。

如果寫文件不會被看見、不會被感謝、不會影響績效,那誰會認真寫?

如果 Code Review 只是「走流程」,沒有真正的討論和學習,那誰會投入心力?

於是我開始調整機制:

當激勵對齊 (Alignment of Incentives) 之後,團隊的行為模式就自然改變了。

這個模型來自數學,但蒙格把它應用到人生的各個層面。

每天進步 1%,一年後你會成長 37 倍;每天退步 1%,一年後你會衰退到只剩 3%。

公式是:1.01^365 = 37.78 vs 0.99^365 = 0.03

這個觀念讓我開始重視「微小但持續的改進」。

我不再追求一次性的大躍進,而是專注於建立每天都能執行的小習慣:

這些看似微不足道的行動,累積一年後,我驚訝地發現自己的成長遠超預期。

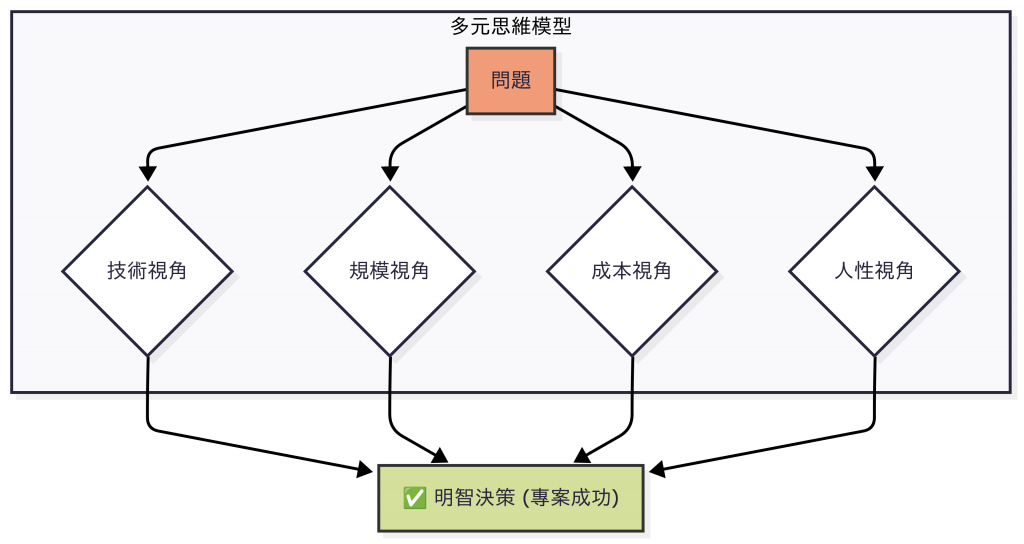

讀完《窮查理的普通常識》後,我開始為自己建立一套「多元思維模型」的實踐流程:

我開始有意識地閱讀不同領域的書籍:

每讀完一本書,我會在筆記中記錄 2-3 個核心思維模型,並用自己的話重新詮釋。

每當遇到需要做決策的場景,我會刻意問自己:

透過多角度的審視,我的決策品質明顯提升。

蒙格強調,人的記憶力和意志力都不可靠,所以要用系統來避免犯錯。

我為自己建立了一份「架構設計檢查清單」:

## 架構設計檢查清單

### 技術維度

- [ ] 是否符合現有技術棧?

- [ ] 是否有成熟的解決方案?

- [ ] 可擴展性如何?

### 成本維度

- [ ] 開發成本是多少?

- [ ] 維護成本是多少?

- [ ] 學習曲線如何?

### 人性維度

- [ ] 團隊是否有能力駕馭?

- [ ] 是否會影響士氣?

- [ ] 激勵機制是否到位?

### 風險維度

- [ ] 最壞的情況是什麼?

- [ ] 有哪些單點故障?

- [ ] 是否有退路?如何快速回滾 (Rollback)?

每次做重大決策前,我都會過一遍這份清單。

這個簡單的動作,幫我避免了無數次的錯誤。

查理·蒙格在書中說:

"如果你只是記得一些孤立的事實,試圖把它們硬湊起來,那你無法真正理解任何東西。"

這句話深深撼動了我。

我們花了那麼多時間學習框架、語言、工具,但真正拉開工程師層次的,往往不是技術本身,而是你如何思考問題、如何做出決策、如何避免認知盲區。

《窮查理的普通常識》教會我的,不只是幾個思維模型,而是一種對「思考本身」的敬畏與追求。

一起建立屬於我們自己的「思維工具箱」吧。

當你擁有多元的視角,你會發現,世界比你想像的更立體、更有趣,而你的決策,也會變得更明智。

#窮查理的普通常識 #多元思維模型 #逆向思考 #吳桑泥的升級書單 #工程師思維 #決策能力